Columm

AI Overviewで変わる検索体験とSEOへの影響を簡単解説

2025.7.28

AI

SEO対策

みなさんこんにちは! フロントエンジニアの佐藤です。

Google検索をしたときによく上に表示されるAIの回答結果、みなさんも目にしていましたか?

AIOは、「AI Overview(エーアイ・オーバービュー)」の略で、Googleが導入した新しい検索体験のかたちです。

従来のように複数のリンクから情報を探すのではなく、AIが信頼性の高いサイトを横断的に調べて、検索クエリに対する“要点”を自動でまとめてくれます。

一見便利なようですが、「じゃあ、自分のサイトへのアクセスはどうなるの?」「SEOにはどんな影響があるの?」といった疑問や不安もあるかもしれません。

この記事では、AIOとは何か、どのように表示されるのか、そしてWeb担当者としてどう向き合うべきかをわかりやすく解説していきます!

目次

- AIOとは?Googleの新検索機能「AI Overview」の意味と特徴

- AIOはどのように表示される?仕組みと表示条件を解説

- AIOによるWebサイトへの影響とは?SEO・流入への変化

- AI Overviewに掲載されるには?対策とコンテンツの最適化

- AIOの今後の展望とWeb担当者が備えるべきこと

- AI Overviewで本当にクリックされなくなる?検索意図ごとに変わる「影響の差」

- まとめ

AIOとは?Googleの新検索機能「AI Overview」の意味と特徴

AIO(AI Overview)とは、Googleが検索結果に導入した生成AIによる要約表示機能のことです。検索ユーザーの入力したクエリに対し、GoogleのAIが複数の信頼性ある情報源を横断的に参照し、要点を抽出・再構成して簡潔に提示します。表示位置は、検索結果の最上部。従来の「青いリンクの一覧」ではなく、“答えを先に見せる”新しい検索体験です。

この機能は、特に「どうやって?」「なぜ?」といった複雑な疑問や比較を含む検索において威力を発揮します。2023年以降、「SGE(Search Generative Experience)」という名称で一部のユーザーにテスト提供され、現在では米国を中心に段階的に本格展開が進んでいます。

ただし、Web担当者にとってAIOは決して見過ごせない存在です。検索結果ページ内で情報が完結してしまうことで、ユーザーのクリック行動や流入経路に変化が起きる可能性があるため、SEOへの影響を正しく理解することが今後ますます重要になってきます。

AIOはどのように表示される?仕組みと表示条件を解説

AI Overview(AIO)は、検索結果ページの最上部にAIによる要約ボックスとして表示されます。このボックスには、複数のWebサイトから抽出した情報が、自然な文章で1つの回答として統合されており、要点がコンパクトにまとめられています。加えて、引用元のページリンクや、画像、箇条書き、表などの要素が組み込まれることもあります。

では、どんなときにAIOが表示されるのでしょうか?以下のような条件で出現しやすい傾向があります:

- 「なぜ」「どうやって」など、明確な質問意図を含む検索

- 「比較」「おすすめ」「手順」など、複数の選択肢を含むクエリ

- 一定以上の検索ボリュームがあり、情報の正確性が求められるテーマ

ただし、すべての検索でAIOが表示されるわけではありません。

情報が曖昧だったり、出典の信頼性が不十分なテーマでは表示されない仕様となっており、Googleが「AIによる回答が適切」と判断した場面のみに限られます。

今のところ、ショッピングやニュース、個人名検索などでは出現率が低く、あくまで“知識を得たい”タイプの検索に強い機能という印象です。

AIOによるWebサイトへの影響とは?SEO・流入への変化

AI Overview(AIO)の導入によって、Google検索におけるユーザーのクリック行動が大きく変わりつつあります。

従来は、検索上位に表示されたWebページがクリックされ、サイトへアクセスが流れていました。しかしAIOは、検索結果ページ内で“答え”を提示するため、ユーザーがリンクを開かずに目的を達成してしまうケースが増えています。

特に影響が出やすいのは、以下のようなWebサイトです:

- よくある質問(FAQ)や辞書的な情報を提供するサイト

- 決まった手順・定型的な答えを扱うチュートリアル系コンテンツ

- ナレッジベースや基礎解説系の個人ブログ

こうしたサイトは、AIOによって主要情報が要約されて表示されると、ユーザーの離脱率が高まりやすくなります。

結果として、以下のような変化が生じます:

- インプレッション数は維持されるが、クリック率(CTR)が低下

- トラフィックが減り、コンバージョン数にも波及

- AIOに引用されなかった場合、情報提供者としての露出も減少

一方で、AIOの要約部分に自社サイトが引用されると、ブランド名やドメインが目立つ場所に表示されるため、間接的な認知効果や被リンクとしての価値を持つこともあります。

ただし現時点では、AIOがどのようなアルゴリズムで引用元を選定しているかは明かされておらず、確実に選ばれる保証はありません。

だからこそ、Web担当者は「引用されなくても読まれる導線」「引用されやすいコンテンツ設計」の両面で備える必要があります。

AI Overviewに掲載されるには?対策とコンテンツの最適化

AI Overview(AIO)に自社サイトの情報が引用されれば、Google検索結果の最上部に露出できるため、ブランド認知や信頼性の向上に直結する貴重な機会となります。

では、どのようなコンテンツがAIOに取り上げられやすいのでしょうか?

現時点ではGoogleから明確な基準は公表されていませんが、表示傾向からわかる“共通点”があります。

AIOに引用されやすいコンテンツの特徴

- 質問に明確に答えている(H2・H3で問いを立て、直後に回答)

- 独自の知見や経験談を交えた、一次情報としての価値がある

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した構成

- 構造化データ(FAQページやHowToマークアップなど)を正しく実装

- 文法・表現が明快で、AIが解析しやすい日本語になっている

特に重要なのは、「AIが読み取りやすい」だけでなく、「人間の読者にも誠実に価値を届けている」コンテンツであることです。

AIOの今後の展望とWeb担当者が備えるべきこと

GoogleのAI Overview(AIO)は、今後さらに本格的にグローバル展開が進むと見られています。特に米国では、2024年中にモバイル・PC問わずAIOがデフォルト表示される機会が増えており、検索体験の「AI前提」化が現実になりつつあります。

これは、Web担当者にとって「検索トラフィックの前提」が大きく変わることを意味します。従来のように「青いリンクでクリックを取りにいく」だけの戦略では、情報がAIに要約され、ページに到達する前に満足されてしまうリスクが高まります。

今後を見据えた3つの対応ポイント

- AIO表示を前提に、FAQ・比較・HowTo系を強化する

→ AIが答えやすい構成で、かつ引用されやすくなる - ページ単位ではなく、トピック単位での網羅性を意識する

→ 関連する情報群を1セットで提供し、AIにも読者にも「このサイトで完結」感を与える - 生成AI・音声検索・マルチモーダル検索に対応する設計へ

→ Google LensやGemini、音声クエリなど、多様な入口に適応するコンテンツづくりが求められる

AIOは脅威である一方、引用されることでブランドが信頼の源として認識されるチャンスでもあります。

ただし、引用されなかった場合には逆に露出を奪われ、競争力が落ちるリスクもあります。

今後は、「AIに拾われるために書く」のではなく、「AIが拾っても、読まれても納得される」ようなコンテンツが強くなる時代です。

検索体験の最適化がAI主導になっていく中で、人の言葉で伝える価値、信頼、説得力をどう築くか。そこが、Web担当者の腕の見せどころになっていくでしょう。

AI Overviewで本当にクリックされなくなる?検索意図ごとに変わる「影響の差」

「AIOが出るとクリック率が激減する」と言われがちですが、すべての検索で影響が出るわけではありません。

ポイントは、検索ユーザーの“目的”がどこにあるかです。

Google検索は多くのケースで「AIがすべてを奪ってしまう」のではなく、“もうページを開く必要がない場面”でだけ完結しているにすぎません。

「答えが一つ」で済む検索はAIが完結しやすい

「月山の標高」「Excelでグラフを使う方法」「PDFを圧縮する方法」…

こういった検索は、「正解が一つある」解決型クエリです。ユーザーが求めているのは詳細な背景や複数の選択肢ではなく、「ピンポイントな答え」です。

この場合、AI Overviewの数行の要約でほぼ用は済んでしまいます。

つまりクリックされないのは、「AIが奪った」のではなく「AIが満たしてしまった」だけなんです。

もちろん、その裏でQ&Aサイトやチュートリアル系のトラフィックが落ちるのは現実です。特に、検索結果からのアクセスに大きく依存していたメディアは、構造的に再設計が求められるでしょう。

選びたい・比べたい・訪れたい検索はまだ“人”の判断が必要

一方で、「AIだけで完結できない」タイプの検索もあります。たとえば、

「山形 観光スポット」「携帯会社 おすすめ」「Amazon 公式サイト」…

これらは「比較・検討」や「移動・誘導」を目的とした探索型クエリです。

こういった検索では、AI Overviewはあくまで“入口”として機能し、最終的には公式サイトや複数候補へのクリックが発生します。

また、現状ではこうした複雑な検索においては、AIOが表示されない、または限定的な表示になる傾向が強いのもポイントです。

つまり、“人が選びたい”検索では、リンクの価値はまだまだ健在ということですね。

AIOによる変化は「CTRの低下」より「検索行動の変質」

多くの「CTR半減」のデータは、実際にはAI Overviewが表示されやすい“解決型クエリ”に集中しているという前提があります。

ですので、「AIが表示された=クリック率が下がる」という因果関係を、そのままSEO全体に当てはめるのは少し飛躍があります。

しかしそれでも、見逃せないのが「検索行動の変質」です。

ユーザーが以前よりも“リンクを開かずに完結したい”と感じる頻度が増えているのは間違いなく、これはAI Overviewの存在だけでなく、検索そのものの設計思想の変化でもあります。

まとめ

GoogleのAI Overview(AIO)は、ユーザーの検索体験を根本から変えつつあります。

「検索結果で答えが完結する」時代において、これまでのSEOの常識が通用しなくなる場面も増えてきました。「AIが答えを出す時代」でも、「人が選ぶ理由」をどう作るか。今後のWeb運営は、そこが分かれ道になるはずです。

ウェビーでは、AIOを意識したコンテンツ設計・制作はもちろん、公開後の改善提案やSEOのアフターフォローまで伴走型で支援しています。

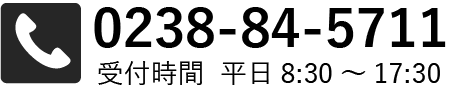

ご希望の方には無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

無料相談・お問い合わせ

無料相談・お問い合わせ